「子宮頸がん予防のHPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチンって?」

「リスクはないの?」

「HPV(ヒトパピローマウイルス)は女性の子宮頸がんの原因になることは知っているけど、男性も関係があるの?」

など、HPV(ヒトパピローマウイルス)の予防接種には、不安があるかもしれません。

子宮頸がんの主な原因として知られるヒトパピローマウイルス(HPV)。

実は他のがんも引き起こすため、感染を防ぐワクチンの接種は男女ともに効果があります。海外では男性への接種が進んでおり、国内でも男性の接種費用を助成する自治体も出てきました。

本記事では、HPV(ヒトパピローマウイルス)の予防接種を受けるメリットや、副反応などのリスクについて解説します。予防接種を受ける・受けないを判断する際の参考にしてください。

目次

HPV(ヒトパピローマウイルス)感染症とは?

HPVは、性経験のある女性の半数以上が生涯で一度は感染すると報告されています。HPVに感染すると、ウイルスが自然に排除されることが多いですが、感染が長期にわたると、子宮頸がんの発生につながることがあります。子宮頸がんは、早期に発見されれば比較的治癒しやすいがんとされていますが、進行した場合には治療は難しいとされています。特に近年は、若い女性の子宮頸がん罹患が増えています。

また、HPVは子宮頸がんの他に、中咽頭がん、肛門がんや、尖圭コンジローマなどの疾患にも関与しています。そのため、女性だけではなく男性もワクチンの任意接種が可能です。

子宮頸がん予防のためのHPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチン

HPVワクチンは、子宮頸がんの主な原因であるHPVの感染を予防します。子宮頸がんのほとんどは、主に性交渉によって感染するHPVが原因のため、早期に接種することで、感染を未然に防ぐことが可能です。

子宮頸がん予防ワクチンの種類

・シルガード9(9価ワクチン)

対象:9歳以上の女子

予防するVPD:90%の子宮頸がん(16、18、31、33、45、52、58型)、尖圭コンジローマ(6型、11型) などのHPV(ヒトパピローマウイルス)感染症

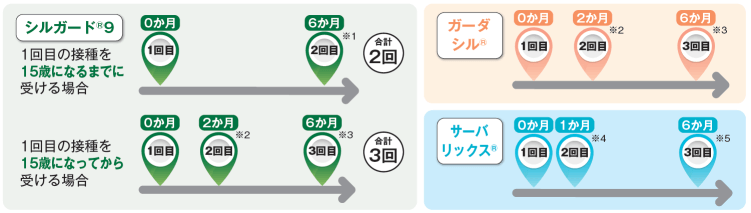

接種回数:合計2回または3回接種(下記、接種スケジュール確認)

・ガーダシル(4価ワクチン)

対象:9歳以上の男女

予防するVPD:70%の子宮頸がん・肛門がん (16、18型) 、尖圭コンジローマ(6、11型) などのHPV(ヒトパピローマウイルス)感染症

接種回数:合計3回接種

・サーバリックス(2価ワクチン)

対象:10歳以上の女子

予防するVPD:70%の子宮頸がん(16、18型)などのHPV(ヒトパピローマウイルス感染症)

接種回数:合計3回接種

厚生労働省のホームページで、 HPVワクチンに関するQ&A を掲載しています。ご参照ください。

HPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチン接種後の副反応

HPVワクチンを受けた後、発熱や接種部位の痛みや腫れ、赤みなどが起こることがあります。これらはワクチン成分に対する体の反応によるもので、通常は数日で治ります。しかし、症状が長引く場合は、ワクチンを受けた医療施設の担当医に相談してください。

まれですが、重い症状(重いアレルギー症状、神経系の症状)が起こることがあります。

因果関係があるかどうかわからないものや、接種後短期間で回復した症状をふくめて、HPVワクチン接種後に生じた症状として報告があったのは、接種1万人あたり、サーバリックス®またはガーダシル®では約9人、シルガード®9では約3人です。*

*HPVワクチン接種後に生じた症状として報告があった数(副反応疑い報告制度における報告数)は、企業からの報告では販売開始から、医療機関からの報告では平成22(2010)年11月26日から、 令和5(2023)年6月末時点までの報告の合計。出荷数量より推計した接種者数(サーバリックス®およびガーダシル®は413万人、シルガード®9は32.9万人)を分母として1万人あたりの頻度を算出。

厚生労働省【小学校6年生から高校1年生相当の女の子と保護者のへ大切なお知らせ】より引用

万が一、健康被害が生じた場合は、「予防接種健康被害救済制度」もしくは「医薬品副作用被害救済制度」の対象となります。

男性もHPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチンを接種すべきか

HPVは、男性もかかる病気(中咽頭がん、肛門がん、尖圭コンジローマなど)の原因になるため、4価HPVワクチン(ガーダシル)のワクチン接種が任意で認められています。

HPVワクチンを接種することにより、それらの病気を予防することが期待できます。

また、HPVの感染は性交渉が原因の場合がほとんどです。

そのため、男性もHPVワクチンを接種することにより、感染拡大を効果的に予防することができ、集団全体のHPV感染率が下がっていく『集団免疫』も期待できます。

男性がHPVワクチンを接種することは、HPV感染や将来引き起こされるがんから自身を守ることができるだけでなく、大切なパートナーを病気から守ることにも繋がります。

公費でのワクチン接種

HPVワクチンは定期接種の対象です。対象年齢の女性なら公費(自己負担なし)で接種することができます。

また、過去に定期接種の機会を逃した方には、公費でワクチン接種することができるキャッチアップ制度があります。

<女子>

定期接種対象者:小学校6年生から高校1年生相当の女子

キャッチアップ接種対象者:1997年4月2日~2007年4月1日生まれで、過去にHPVワクチンの合計3回の接種を完了していない方

※キャッチアップ接種は2025年3月31日までです。

※住民票のある市区町村(自治体)からのお知らせ をご確認ください。過去に受けた接種回数や時期により、接種方法が異なる場合があります。

※できるだけ母子健康手帳を確認・持参して、市区町村や医療機関に相談してください。

<男子>

HPVワクチンの適応は、日本ではこれまで9歳以上の女性のみでしたが、2020年12月25日に4価HPVワクチン(ガーダシル)の9歳以上の男性への適応にも厚生労働省による承認

自治体によって接種費用の助成の有無が異なります。詳細は、お住まいの自治体にご確認下さい。

※ HPVワクチンの適応とは?

万が一ワクチンの接種後になにか有害事象が生じた場合に、そのワクチン接種が適応外の場合は、公的な救済制度の対象外になってしまいます。一方で、適応対象であれば、公的な救済制度の検討対象に入ります。

標準的な接種回数および間隔

接種は通常、初回後に2ヶ月、6ヶ月後に追加接種が推奨されています。

※1:1回目と2回目の接種は、少なくとも5か月以上あけます。5か月未満である場合、3回目の接種が必要になります。

※2・3:2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の2か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※2)、3回目は2回目から3か月以上(※3)あけます。

※4・5:2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の1か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※4)、3回目は1回目から5か月以上、2回目から2か月半以上(※5)あけます。

※厚生労働省【小学校6年生から高校1年生相当の女の子と保護者の方】参考

地域の取り組み:渋谷区の事例

令和6年4月から、渋谷区では12歳から16歳までの男性に対してHPVワクチンの助成が始まりました。使用されるのはガーダシル(4価ワクチン)で、接種は3回行われます(初回、2ヶ月後、6ヶ月後)。助成対象者は接種費用が無料となり、非対象者でも17000円/回で接種が可能です。

参考:渋谷区サイト

監修医師

ことびあクリニック恵比寿院

院長 金井 幸代(かない さちよ)

徳島県出身

平成9年 徳島大学医学部 卒業

学位:医学博士

専門:日本小児科学会 小児科専門医

所属学会:日本小児科学会/日本外来小児科学会/日本小児アレルギー学会